遺言書の失敗を防ぐ!そのポイントとは?

■はじめに

70代の男性Aさんは、がんとの闘いの末、余命宣告を受けた。Aさんは、残された家族のために、遺言書を作成することを決意した。

Aさんは、二人の子どもと孫がおり、財産もそれなりに持っていた。しかし、遺産をどのように分けるか、子どもたち同士で揉めてしまうのではないかと心配していた。

Aさんは、遺言書を作成し、自分の意思を明確にすることで、家族間のトラブルを防ぎたいと考えたのだ。

■遺言書の重要性と目的

遺言書とは、被相続人(亡くなった人)が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示をするもので、それを書面に残したものが遺言書です。

遺言書は、相続に関する重要な書類であり、以下のような役割と意義があります。

・相続人の指定:相続の対象となる財産を、誰にどのように分けるかを指定することができます。

・遺贈の指定:法定相続人以外の人に財産を残すことができます。

・遺言執行者の指定:遺言書の執行を任せる人を指定することができます。

・遺言書があれば、相続人が遺産分割協議を行う必要がなくなり、相続手続きがスムーズに進みます。また、相続人間の争いを防ぐこともできます。

■遺言書の作成と注意点

遺言書には、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。

・自筆証書遺言

自筆証書遺言は、被相続人が全文を自筆で作成し、押印した遺言書です。作成の費用はかかりませんが、作成に手間がかかり、書式や内容の不備があると無効になる可能性があります。

・公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。作成費用はかかりますが、書式や内容の不備の心配がなく、公証役場で保管されるので安全です。

遺言書の形式

遺言書は、財産目録については、パソコンで作成することもできますが、それ以外はすべて自筆で記入する必要があります。

■トラブル回避のための具体的なポイント

遺言書を作成する場合、以下のような点に注意が必要です。

・相続人の指定

相続人を指定する際には、「誰に」を明確にすることが重要です。続柄・名前・生年月日を具体的に記載するようにしましょう。

・財産額の変動に注意

財産額の変動に注意し、遺言書の内容を適宜修正するようにしましょう。また、認知症や後見人の影響に備えて、遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。

■遺言書の具体的な記載事項

遺言書には、財産の指定に関する具体的な記載が必要です。具体的には、

・財産の種類

・財産の量

・財産をどのように分けるか

などを記載するようにしましょう。

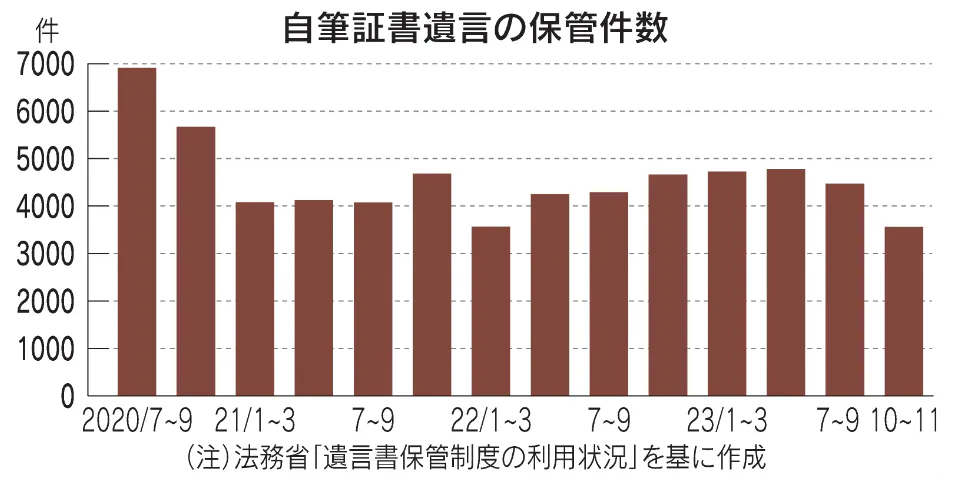

■保管制度の活用

自筆証書遺言は、相続人が見つからなかったり、紛失したりするリスクがあります。そのようなリスクを回避するために、自筆証書遺言書保管制度を活用することも検討しましょう。

自筆証書遺言書保管制度とは、法務局において自筆証書遺言を適正に管理・保管してくれる制度です。

遺言書は,原本に加え,画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間)

遺言書の保管申請時には,民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて,遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。

遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。

相続人等の利害関係者による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことができます。

<注意事項>

※遺言の内容について相談に応じることはできません

※本制度は,保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。

■まとめ

遺言書は、相続に関する重要な書類であり、作成することで、家族間のトラブルを防ぐことができます。遺言書を作成する際には、注意点を押さえて、しっかりと作成するようにしましょう。

遺言につてご不明な点等ございましたら、当事務所までご相談下さい。