2023年4月から施行!不要な土地を国に譲渡!「相続土地国庫帰属制度」のメリット、デメリットとは?

1.はじめに

不要な土地の相続、お困りではありませんか?

相続した土地を売却できない、管理が難しいなど、不要な土地の悩みは増加しております。

特に地方では相続した土地を売却することが難しく、また遠方にある土地の管理や維持にかかる費用や手間が増加しています。これは、相続者がその土地を有効活用する方法について知識やリソースを持たない場合や、土地が不動産市場で需要が低い地域にある場合に顕著です。そのため、不要な土地の問題に対する解決策として、相続土地国庫帰属制度などの新たな選択肢が注目されています。

新たな選択肢として注目される「相続土地国庫帰属制度」とは?

相続した土地を不要とする相続人が、その土地を国に引き渡すことで国庫に帰属させる制度です。これにより、相続人が不要な土地を手放す際に、相続放棄や売却といった従来の方法に頼る必要がなくなります。具体的には、不要な土地を国に引き渡すことで、その土地の管理や維持にかかる負担を軽減し、相続人が不要な土地から解放されることを可能にします。

相続土地国庫帰属制度について、以下の内容で進めて参ります。

2.国庫帰属制度のメリット:相続放棄と比較して

3.利用には条件がある:ハードルと費用

4.制度利用のハードル:手続きの複雑さ

5.国庫帰属制度の導入背景:所有者不明土地問題

6.専門家のアドバイス:早めに相談し、最適な方法を選択

7.まとめ:不要な土地を賢く手放す

2.国庫帰属制度のメリット:相続放棄と比較して

相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈によって取得した土地を、一定の要件を満たす場合に、国に引き渡せる制度です。ただし、すべての土地を引き渡せるわけではありません。

・【相続土地国庫帰属制度のメリット】

不要な土地だけを国に引き渡せる

相続人が不要とする土地の一部だけを国に引き渡すことができます。これにより、全ての土地を放棄する必要がなくなります。

預貯金などのプラスの資産を守れる

相続放棄と異なり、他の資産や預貯金などのプラスの資産は保持できます。相続放棄ではすべての権利を放棄するため、他の資産も失う可能性があります。

・【相続放棄のメリット】

手続きが比較的簡単

相続放棄の手続きは、国土交通省や地方法務局などで行うことができ、比較的簡単です。一方、相続土地国庫帰属制度の手続きは複雑で時間がかかる場合があります。

迅速な解決が可能

相続放棄は、手続きが簡単で迅速に解決することができます。不要な土地から素早く手を引くことができます。

相続土地国庫帰属制度は、不要な土地の一部だけを手放したい場合や、他の資産を保持したい場合に有利です。一方で、手続きが複雑で時間がかかるというデメリットもあります。相続放棄は手続きが比較的簡単で迅速に解決することができますが、全ての権利を放棄するため、他の資産も失う可能性があります。

3.利用には条件がある:ハードルと費用

相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が申請可能です。 相続等以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した方や、相続等により土地を取得することができない法人は、基本的に本制度を利用することはできません。

相続等により、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。土地の共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者(例:売買により共有持分を取得した共有者)がいる場合であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。

【引き取ることができない土地の要件の概要】

(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

A 建物がある土地

B 担保権や使用収益権が設定されている土地

C 他人の利用が予定されている土地

D 土壌汚染されている土地

E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)

A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

審査手数料の金額は、土地一筆当たり14,000円となります。

申請時に、申請書に審査手数料額に相当する額の収入印紙を貼って納付します。

また、国が管理をすることとなった土地に関して、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担していただくこととなっています。

そのため、土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません。

また、申請者ご自身で申請書や添付書類(以下「申請書等」という。)を作成することが難しい場合には、申請書等の作成を代行してもらうことができます。

その場合、業務として申請書等の作成の代行をすることができるのは、専門の資格者である弁護士、司法書士及び行政書士に限られますので御注意ください。

4.制度利用のハードル:手続きの複雑さ

相続土地国庫帰属制度の申請手続きは、一般的には複雑で時間がかかる場合があります。申請手続きには、以下のような手順が含まれる場合があります。

・【申請書類の準備】

制度を利用するためには、申請書類を作成する必要があります。これには土地の詳細情報や相続関係などの記入が必要です。

・【法務局での事前相談】

申請する前に、地元の法務局で事前相談を行う必要がある場合があります。相談には土地の状況や申請手続きに関する情報を提供する必要があります。

・【実地調査】

土地の状況を確認するために、実地調査が必要な場合があります。これには土地の境界や利用状況などを調査することが含まれます。

・【手数料や費用の支払い】

申請手続きには手数料や費用が発生する場合があります。これには申請書類の作成費用や審査手数料などが含まれます。

・【審査期間】

申請が受理されてから制度が適用されるまでには、審査期間が必要です。審査には土地の状況や申請書類の内容などが審査されます。

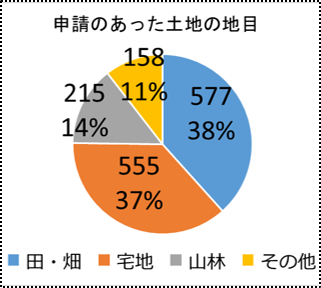

・【相続土地国庫帰属制度の統計】

出典:法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html

相続土地国庫帰属制度の運用状況に関する統計を公開しています。

なお、公開している数値はいずれも速報値であることにご留意ください。

1.申請件数(令和5年12月28日現在)

(1)総数

1,505件

(2)地目別

田・畑:577件

宅地 :555件

山林 :215件

その他:158件

2.帰属件数(令和5年12月28日現在)

(1)総数

85件

(2)種目別

宅地 :41件

農用地:20件

森林 : 4件

その他:20件

(3)帰属土地が所在する都道府県

北海道、宮城県、秋田県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、

富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、

岡山県、広島県、徳島県、 香川県、愛媛県、佐賀県、長崎県、熊本県、

宮崎県、鹿児島県

3.却下・不承認件数(令和5年12月28日現在)

(1)却下件数

0件

(2)不承認件数

6件

(不承認の理由)

・1件:民法上の通行権利が現に妨げられている土地(施行令第4条第2項第1号)に該当した

・5件:国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地(施行令第4条第3項第4号)に該当した

4.取下げ件数(令和5年12月28日現在)

123件

※ 取下げの原因の例

・自治体や国の機関による土地の有効活用が決定した

・隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった

・農業委員会の調整等により農地として活用される見込みとなった

・審査の途中で却下、不承認相当であることが判明した

以上の手続きや条件によって、申請手続きが複雑で時間がかかる場合があります。また、地域や法令によって手続きや条件が異なる場合もありますので、詳細については地元の行政機関や専門家に相談することが重要です。

5.国庫帰属制度の導入背景:所有者不明土地問題

相続登記の義務化と国庫帰属制度の役割

相続土地国庫帰属法は、相続した土地を手放したい人が増加していることから制定されました。特に過疎地域の土地や農地、森林などではこの傾向が顕著です。相続者が土地を望まずに受け継ぐと、管理を怠り荒廃や危険な状態になることが多いため、この法律は国が土地を所有または管理する手続きを定め、状況を改善することを目的としています。また、所有者不明土地の発生を防止する役割もあります。多くの場合、適切に管理されていない土地は相続を繰り返し、所有者不明となりますが、この制度により管理困難な土地を国が引き取ることで、所有者不明の土地が減ることが期待されます。

所有者不明土地の増加と都市開発への影響

・【都市計画の妨げ】

所有者不明土地が都市内に存在すると、都市計画や再開発計画の実施が妨げられる場合があります。これは、所有者不明の土地が都市の発展や改善に必要な場所に位置している場合に特に問題となります。

・【土地利用の制限】

所有者不明土地の存在は、土地の利用や開発に制限を生じさせることがあります。開発業者や投資家は、所有者が不明な土地に投資することを避ける傾向があり、これにより土地の有効活用が阻害される可能性があります。

・【地域の景観や安全性への影響】

所有者不明土地が放置されると、草木が生い茂ったり、不法投棄が行われたりすることがあり、地域の景観や安全性に影響を及ぼす可能性があります。これは、地域の魅力や住環境の品質を低下させることにつながります。

・【都市の発展の遅れ】

所有者不明土地が都市内に存在すると、その土地の有効活用が阻害され、都市の発展が遅れる可能性があります。これにより、都市の経済的な成長や地域の活性化が妨げられることがあります。

したがって、所有者不明土地の増加は都市開発に様々な影響を与える可能性があります。そのため、土地の所有権や管理に関する問題を解決し、所有者不明土地の削減を図ることが都市の発展と改善にとって重要です。

相続登記義務化で所有者を明確化、不要な土地は国庫帰属制度で引き取る

相続登記の義務化と相続土地国庫帰属制度は、土地の所有者を明確化し、不要な土地を国庫に引き取ることを可能にする一連の施策です。

・【相続登記の義務化】

相続登記を義務化することで、土地の所有権が明確になります。これにより、誰が土地の所有者であるかが公に知られ、所有者不明の土地を減少させることが期待されます。

・【相続土地国庫帰属制度】

相続土地国庫帰属制度は、相続人が見つからない土地や相続放棄された土地を国庫に帰属させる制度です。この制度により、国が不要な土地を引き取り、適切な管理や利用を行うことができます。

相続登記の義務化によって所有者が明確化され、相続土地国庫帰属制度によって国が不要な土地を引き取ることで、所有者不明の土地を減らし、土地の適切な管理や有効活用を促進することが可能となります。

6.専門家のアドバイス:早めに相談し、最適な方法を選択

相続土地の悩みは早めに専門家に相談することが大事です。

以下にその理由をいくつか挙げます

・【法律や税務の専門知識が必要】

相続土地には法律や税務上の様々な問題が関わってきます。専門家などは、これらの分野に精通しており、適切な助言やアドバイスを提供することができます。

・【複雑な手続きや手配が必要】

相続土地の処理には、相続手続きや不動産の登記変更などの複雑な手続きが必要となる場合があります。専門家はこれらの手続きを適切に行うための支援を提供します。

・【適切な選択肢の提示】

相続土地にはさまざまな選択肢があります。専門家は個々の状況に応じて最適な選択肢を提示し、クライアントのニーズや目標に合った解決策を提供します。

・【コストやリスクの最小化】

相続土地の処理にはコストやリスクが伴う場合があります。専門家の助言を受けることで、これらを最小限に抑えることができます。したがって、相続土地に関する問題や悩みが発生した場合は、早めに専門家に相談することが重要です。これにより、適切な対応が早期に行われ、問題の解決や負担の軽減が図られます。

国庫帰属制度以外にも、民間の引き取り業者など選択肢を検討

・【不動産業者】

不動産業者は土地や建物の売買や管理に関する専門知識を持っており、相続土地の引き取りや売却の手続きを代行することができます。彼らは市場価値を評価し、適切な価格で土地を買い取ることができます。

・【引き取り業者】

一部の業者は相続土地を直接引き取るサービスを提供しています。これらの業者は、土地の評価や買取価格の提示、手続きの代行などを行い、所有者にとって便利な解決策を提供することがあります。

・【土地活用企業】

土地を活用して収益を上げる企業もあります。たとえば、農地を農業や農業体験施設として活用する企業や、不動産開発事業を行う企業などがあります。これらの企業は、相続土地を活用し、収益を生み出すことができます。

・【地域の組織や団体】

地域の自治体や地域の組織、地域おこし協力隊などが、相続土地の活用や地域の発展に関する支援を行うことがあります。彼らと協力することで、相続土地の有効活用や地域の活性化を図ることができます。

個々の状況に合った最適な方法を選択

これらの選択肢は、所有者が相続土地をどのように利用したいかや、現在の状況に応じて選択することができます。各選択肢の利点やデメリットを検討し、最適な解決策を見つけるために、専門家の助言や意見を参考にすることが重要です。

7.まとめ:不要な土地を賢く手放す

相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を手放すための選択肢の一つ

相続土地国庫帰属制度は、所有者が不要と感じる土地を手放すための選択肢の一つです。この制度では、相続した土地を所有者が放棄したり、管理することが困難だと判断した場合に、その土地を国庫に帰属させることができます。具体的には、相続人が見つからない土地や相続放棄された土地を国が引き取り、適切な管理や利用を行います。

メリットとデメリットを理解し、自分に合った方法を選択

相続土地国庫帰属制度を含む、不要な土地を手放すための選択肢についてメリットとデメリットを理解し、自分に合った方法を選択することは非常に重要です。

メリット

・【負担の軽減】

相続土地国庫帰属制度では、手続きや管理の負担が軽減され、所有者の責任がなくなります。そのため、遠方に住んでいたり、高齢で管理が難しい場合などに有効です。さらに、土地の所有権が国庫に帰属することで、固定資産税などの税金を支払う必要がなくなります。

・【土地の適切な利用】

国が土地を管理し、適切な利用を行うことで、荒廃や無秩序な利用を防ぎ、地域の発展に貢献します。

デメリット

・【財産の喪失感】

所有権を放棄することで、財産の喪失感や感情的な負担が生じる場合があります。一度国庫に帰属した土地は、原則として取り戻すことができません。

・【手続きに時間がかかり、費用も発生する】

申請から土地の所有権が国庫に帰属するまで、数ヶ月から1年程度かかる場合があります。また、申請手数料や管理費用が発生します。

・【土地利用への制約】

国が管理する土地は、国や地方自治体の方針や制約に従って利用する必要があります。

所有者が不要な土地を手放す場合、その土地を売却する、貸し出す、寄付するなどの方法がありますが、相続土地国庫帰属制度を利用することもその一つです。所有者が土地を手放すことで生じる手続きや管理上の負担を軽減し、土地の適切な利用を促進するために、この制度が導入されています。

自分に合った方法を選択するためには、自身の状況やニーズ、目標を考慮し、メリットとデメリットをバランスよく判断することが重要です。また、専門家や地域の関係者と相談することも有益です。

出典:法務省

相続土地国庫帰属制度の概要

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html